Alors que la France fait face à une période de grève intensive -dans un contexte de crise socio-politique évidente depuis quelques années-, pour protester contre la réforme des retraites, il est facile de tomber dans le préjugé que le droit de grève et les mouvements protestataires sont des conceptions ou des droits acquis seulement dans les pays qu’on a longtemps placé sous le joug de l’appellation Occident. En vue de l’agitation hongkongaise et taïwanaise contre le gouvernement de Pékin, les médias internationaux et européano-centrés ont remis en lumière des cas qui sont certes géographiquement éloignés de nos sociétés, mais loin d’en être aux antipodes, tant leur implication sur la scène internationale est cruciale. Il est donc essentiel de replacer le curseur sur des sociétés aussi centrales.

La Corée n’est pas une exception, et on aurait tort de croire qu’elle est une zone prospère où sa modernisation et démocratisation rapide, comparées aux autres nations asiatiques, lui auraient garanti une organisation interne intacte, qui ne subirait pas les mouvances et revendications d’une population active, qu’on découvrira dans cet article franchement engagée. De plus en plus, la Corée observe l’émergence de mouvements militantistes, éthico-sociaux (LGBT, mouvements féministes , écologistes) ou politico-économiques, caractérisés par une tradition du syndicalisme et d’une idéologie solidaire. Parmi donc ce nœud de mouvements, on vous propose de vous concentrer sur la formation des syndicats et des mouvements de grève, qui répondent à deux mots d’ordre observables à la lecture de travaux de chercheurs dont on fait l’usage de réflexions : contradiction et modulation.

La Corée en transition : l’émergence de mouvements protestataires intenses mais fragiles (1953-1970)

Au sortir de la guerre de Corée, en 1953, une loi qui reconnaît les droits syndicaux marque un tournant dans l’appréhension de mouvements d’unions au sein des entreprises coréennes. Loin de correspondre à sa prospérité économique actuelle et même simplement celle des années 90, la Corée du Sud reste alors une nation déchirée par une division qui l’a fragilisée. A l’évidence, un sentiment national, identitaire et communautaire se solidifie, sentiment qui se forgeait déjà depuis quelques années sous la tutelle coloniale du Japon. Jusqu’alors, les mouvements protestataires s’établissaient sur un plan social, or, la population étant majoritairement ouvrière, des solidarités voient le jour au sein même des secteurs de métallurgie, ferroviaires… En 1960, la FKTU (fédération des syndicats coréens) est fondée, et malgré l’adhésion d’ouvriers, elle reste très proche du gouvernement et de la présidence de Park Chung Hee, et parce qu’elle ne conçoit pas l’existence d‘« une conscience de classe », elle n’est finalement que très peu effective. Elle fait surtout office de symbole peut-être institutionnalisé, mais éloigné de la réalité d’un terrain qu’il faut étudier sur le plan micro, c’est-à-dire, dans les usines et entreprises elles-mêmes.

Jooyeon Jeong, dans son ouvrage « Industrial Relations in Korea, diversity and Dynamism of Korean Enterprise Unions from a comparative perspective » (“Relations dans l’industrie en Corée, diversité et dynamisme des syndicaux d’entreprises sous une perspective comparative”, Editions Routlegde) note qu’on a considéré à tord pendant longtemps l’homogénéité de ces forces d’entreprises, alors qu’elles relèvent en réalité d’une hétérogénéité nette propre à la société coréenne : entre le syndicat indépendant et le syndicat du si particulier chaebol coréen, le syndicat de petite-moyenne entreprise et celui de grande entreprise –beaucoup plus important-, les dynamiques varient et sont beaucoup plus complexes et diversifiées. Et même si les années 60 ne sont pas la meilleure illustration de cette richesse, elles en insufflent déjà une première étape.

Jooyeon Jeong, dans son ouvrage « Industrial Relations in Korea, diversity and Dynamism of Korean Enterprise Unions from a comparative perspective » (“Relations dans l’industrie en Corée, diversité et dynamisme des syndicaux d’entreprises sous une perspective comparative”, Editions Routlegde) note qu’on a considéré à tord pendant longtemps l’homogénéité de ces forces d’entreprises, alors qu’elles relèvent en réalité d’une hétérogénéité nette propre à la société coréenne : entre le syndicat indépendant et le syndicat du si particulier chaebol coréen, le syndicat de petite-moyenne entreprise et celui de grande entreprise –beaucoup plus important-, les dynamiques varient et sont beaucoup plus complexes et diversifiées. Et même si les années 60 ne sont pas la meilleure illustration de cette richesse, elles en insufflent déjà une première étape.

En bref, c’est l’expression de Koo « différentiation interne », qui semble la plus pertinente pour caractériser la diversité des mouvements d’entreprise en Corée. C’est cette dernière idée qui est la caractéristique principale du syndicalisme en Corée et qui meut peu au fil des années : le syndicat coréen ne franchit que très rarement la ligne de l’entreprise, et est d’abord une structuration interne avant d’être affilié à des mouvements nationaux. En effet, la particularité du syndicat coréen est d’abord de s’en tenir à protester pour l’augmentation des salaires avant même de revenir sur les conditions de travail des employés. Avant donc de s’élargir à la revendication pour la sécurité du travail, le syndicat est d’abord ce que Jeong appelle un « enterprise unionism ». Première contradiction : même si il est timide d’un point de vue des revendications, le mouvement syndicaliste connaît une impulsion forte dans les années 70, avec des actions protestataires marquantes qui laissent à en envisager une modulation. L’une d’entre elle, c’est celle que Kim Hyo-joung analyse dans son ouvrage «Micromobilization and suicide protest in South Korea -1970-2004», soit l’auto-immolation par le feu de Chon Tae Il, en 1970 pour protester contre les conditions de travail dans les usines de textile. Après l’organisation d’une manifestation publique, l’homme s’immole volontairement par le feu avec l’aide d’un ami avant d’hurler « Nous les ouvriers ne sommes pas des machines ! Pas de travail le samedi», « Arrêter de faire des ouvriers des esclaves » ou encore « Ne laissez pas ma mort être vaine », des revendications légitimes mais endossées d’un acte qui laisse les manifestants sous le choc, de quoi faire de Chon Tae Il le symbole d’une nouvelle génération d’ouvriers.

Cette mouvance des années 70 s’incarne surtout dans une contestation forte, mais quelque peu désorganisée et désintégrée : ce sont surtout des pôles plus ou moins engagés, éloignés d’une réalité sociale qu’ils ne domptent que très peu. Beaucoup de spécialistes reviennent d’ailleurs sur une problématique essentielle dans la survie d’un syndicat : le syndicat des années 50-80 est-il apte à véritablement incarner des idéologies solides et puissantes face à un gouvernement en perpétuel bouleversement ?

Quand le politique, le social et l’économique se confondent : l’institutionnalisation du syndicalisme (1980-1997)

Le mouvement syndicaliste coréen se meut en même temps que le bouleversement du régime politique coréen. Des années 1980 à 2000, deux cas de figure rendent compte de la profonde restructuration de la société politique coréenne : le cas de 1980, avec un coup d’état militaire accompagné d’une volonté de libéralisation économique, d’un “projet de globalisation”, qui n’est pas incompatible avec un régime stricte, et le cas de 1987, soit le passage à la démocratie qui sera la tendance des années 90, avec une idéologie de « social-democratisation ».

Pourquoi parler du cas de ces deux régimes ? Parce que comme Kevin Gray en témoigne dans son ouvrage « Korean Workers and Neoliberal Globalization », la transition de la Corée du Sud d’un système colonial à une démocratie ultra industrialisée, en passant par un régime militaire libéral influe sur le développement des dynamiques syndicalistes, qui deviennent finalement l’illustration d’un passage à la démocratie et d’une opposition à un régime militaire considéré comme illégitime.

Le tableau évident est celui de la fondation de manière indépendante de ce qui sera reconnue en 1996 comme la KCTU (전국민주노동조합총연맹), avec un statut légal complété en 1999 et une affiliation à la Confédération syndicale internationale. La KCTU est avec la FKTU la deuxième organisation syndicale la plus importante de Corée du Sud, et contrairement à cette dernière, elle s’incarne dans une idéologie beaucoup plus contestataire et beaucoup plus militantiste, d’où son interdiction d’exercice sous le régime militaire de 1980. Pour autant bourgeonne dans les années 80 une tendance militantiste beaucoup plus forte, avec une série de grèves essentielles.

Déjà, dès 1980, les syndicats se structurent devant le régime de Chun Doo-hwan, anti-démocratique. Les étudiants en viennent à s’organiser autour des mouvements syndicaux, qui voient la vis se resserrer autour de leur situation. Une chose importante éclot alors, c’est l’idée que le mouvement protestataire n’est plus simplement un mouvement interne à l’entreprise ou à une institution, mais bien à un mouvement de rue où les jeunes et les intellectuels eux-mêmes soutiennent les activistes religieux, les fermiers, les travailleurs…. Ce premier mouvement pro-démocratique de 1980 assiste à la naissance de sa progéniture, les manifestations pro-démocratie de juin 1987. Pourtant, la situation est loin d’être pacifiée. Été 1987, la Corée du Sud est touchée par ce que l’on nomme « Great Worker Struggle », une série de grèves générales –avec donc la participation de différentes classes et professions- combinée à un arrière-plan politique instable. Cet épisode est d’une violence sans précédent et dénonce la répression policière : le viol d’une travailleuse par un inspecteur de police et la mort d’un étudiant militant sont les symptômes d’une colère des manifestants, qui s’assument désormais comme des mouvements indépendants plus agressifs, sans leaders, mais liés entre eux par leurs convictions.

1987 marque donc la fin d’un régime autoritaire et le passage à une démocratie et à la VI ème république. Une loi pour la reconnaissance de la liberté d’association et du droit de grève s’installe, même si elle spécifie que les fonctionnaires et professeurs d’universités n’ont pas le droit de se syndiquer. L’année 1988 observe la création de près de 3400 syndicats à travers le pays, de quoi rendre compte de leur influence. Par exemple, la firme Hyundai Heavy Industries voit ses employés se mettre en grève pendant 128 jours, l’une des grèves les plus longues qu’a connu la Corée du Sud. Le problème reste encore que la violence et la répression ne sont pas mises au placard, et que se syndiquer et manifester dans la rue, c’est aussi prendre le risque de s’exposer à une opposition franche des forces de l’ordre, mais aussi d’associations anti-syndicat.

La social-démocratisation des années 90 ouvre la voie aux organisations syndicales, et si jusqu’alors la majorité des syndicaux faisaient partie d’usines, on observe un affaiblissement de l’action de ces derniers et une augmentation de la puissance des syndicaux de secteurs semi-privés, ou de secteurs tertiaires, dont la finance. L’espace du syndicat coréen se recompose donc tant le pays est victime de son boom économique fulgurant, avec une modernisation et une internationalisation qui en viennent à desservir les intérêts de ces travailleurs, victimes de la globalisation et de la libéralisation coréenne. A l’échelle nationale, ces mouvement sociaux s’affaiblissent tandis qu’ils s’organisent à l’échelle internationale en s’affiliant à des confédérations internationales, comme cité plus tôt avec le cas de la KCTU. Les réponses sont donc évidentes, la Corée fait face à l’un de ses épisodes de grève et d’émeutes les plus importants en décembre 1996-janvier 1997, avant même la crise économique des quatre dragons d’Asie, pour protester contre les lois néo-libérales du travail. Son Hochul fait de cet événement le symptôme d’un « late blooming of the Korean labour movement » (« émergence tardive d’un mouvement syndicaliste coréen »). Le secteur de l’automobile et de la construction manifestent contre la facilitation des conditions de licenciement d’employés, des droits et privilèges accordés au grand patronnât et aux chaebols, de la flexibilisation des industries, de la privatisation des entreprises publiques, et de la limitation des droits syndicaux. Un appel à une manifestation de 1.2 million d’employé est lancé, et les secteurs finissent par s’unifier sur ces quatre semaines de grève nationale, notamment le secteur hospitalier, mais aussi les organisations telles que les « white collar workers » et les « blue collar workers ». Avec l’entrée dans l’OCDE, le gouvernement coréen se confronte donc aux oppositions internes, issues d’une mauvaise appréhension de la dualité capitalisation-socialisation.

Le soucis de la Corée du Sud lors de sa croissance économique, c’est finalement d’apprendre à intégrer ses dynamiques internes aux logiques de la scène internationale. La Corée du Sud peine donc à maîtriser cette interdépendance entre le côté politique, social et économique tant il est désormais impossible de les envisager les uns indépendamment des autres. « L’état providence » -on met ce concept entre guillemets parce qu’il diffère en fonction des sociétés- y est à cette époque faible. La crise des Quatre dragons de 1997 ne fait que fragiliser la Corée, qui jusque-là avait montré une croissance exponentielle et toute la société coréenne sort épuisée et essoufflée de cette crise, laissant alors la voie libre à des déséquilibres, des protestations, des voix impétueuses, mais encore marquées par la violence de la grève de décembre et les pertes immenses qui n’ont cessé de s’accumuler depuis…

Des caractéristiques particulières : l’existence d’un syndicalisme coréen ? (1998-aujourd’hui)

Comme il est d’usage de dire qu’il existe plusieurs capitalismes, il existe nécessairement plusieurs types de syndicalisme. Et le cas coréen fait définitivement partie d’un des plus intéressants à observer. Qu’en est-il de la situation du pays après sa « recovery » ? Il est clair que le syndicalisme moderne du pays tend à avancer vers une nouvelle forme de solidarité. Même si au début des années 2000, il connaît une baisse de régime, il n’en reste pas moins actif, surtout dans son appréhension de son institutionnalisation. Même si les actions sont moins visibles, les coréens commencent à penser des négociations avec le gouvernement, mais aussi des partenariats avec des entreprises ou simplement une modulation de cette idée de « classes sociales distinctes ». Par exemple, en 1998, des négociations sont instituées pour le passage à une semaine de travail à cinq jours. En même temps que le pays prend ses marques sur la scène internationale, les confédérations syndicales elles-mêmes subissent des transformations liées à ces logiques internationales syndicales. Années 2000, les grèves et mouvements sociaux sont plus distincts (Novembre 2006, journée de grève contre la libéralisation du marché du travail ; 10 mouvements sociaux à Hyundai Motor en 2006).

Pourtant la Corée du Sud est encore victime de cette dichotomie forte gouvernement-population. Par exemple, le parti progressiste unifié (fusion du parti démocratique du travail, du parti de la participation du peuple et du nouveau parti progressiste) est dissous à la demande de la cour constitutionnelle en 2014 , et la répression a du mal à cesser, notamment en décembre 2015, où les forces de l’ordre répriment violemment un syndicat manifestant contre la réforme du droit du travail. Juillet 2016, Hang Sang Gyun, dirigeant syndical est condamné à une peine de cinq années d’emprisonnement pour son rôle dans l’organisation de manifestations, avant d’être libéré en 2018. Les organisations internationales s’insurgent de cette décision qui va dans le sens d’une répression contre les mouvements pacifistes. La Corée a donc du mal à gérer les normes qu’elle s’est elle-même imposée et finit par connaitre ces mêmes dynamiques contradictoires que n’importe quelle nation à l’internationale : le gouvernement en place est de plus en plus impliqué dans les pratiques sociales et syndicales.

Alors, pourquoi parler d’un syndicalisme coréen ?

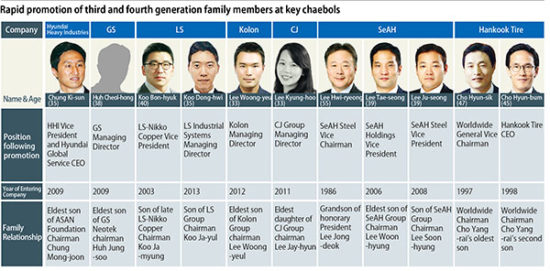

Simplement parce que la Corée possède des particularités qui lui sont propres et qui modifient quelque peu la structure de son syndicalisme. Le chaebol, ces ensembles d’entreprises multinationales familiales, redéfinit complètement les rapports du syndicat à l’environnement dans lequel il évolue. L’un des plus gros scandales en date, c’est la politique anti-syndicat de Samsung, finalement inculpée en 2018. Lee Byung Chul, PDG décédé en 1987, avait montré son hostilité à l’égard de la syndicalisation de ses employés : « Moi vivant, jamais ils ne seront autorisés ». Mais en raison du changement de gouvernement, et de l’affection bien connue du président Moon Jae-In pour les syndicaux, Samsung Electronics ont du se soumettre à une loi démocratique qu’ils violaient jusque-là, le droit d’association de 1987. L’équation entre les différents acteurs est donc plus complexe que prévue, d’où la particularité du syndicalisme coréen, qui doit non seulement appréhender les liens qu’il entretient avec les entreprises qui l’ont biberonné, et les dynamiques extérieures, notamment gouvernementales.

Avoir défendu le syndicalisme ne signifie pas échapper aux protestations. 30000 personnes du FKTU ont en novembre siégé devant l’Assemblée nationale pour empêcher les projets révisionnistes des lois du travail et pour alerter quant à l’administration Moon Jae In. Le président du FKTU Kim Yu Jong a déclaré « L’administration Moon Jae-in, née de la révolution Candlelight (ndlr : protestations de 2016-2017 contre la destitution de la présidente Park Geun-Hye,) est entrée dans la deuxième moitié de son quinquennat, mais la réalité où les travailleurs doivent encore élever la voix contre le gouvernement et l’Assemblée Nationale reste la même. »

L’année 2019 est d’ailleurs soumise à une série de grèves dans des secteurs variés (le milieu de l’industrie MMO, la grève de juillet pour réclamer une augmentation du salaire minimum, la grève en septembre dans la compagnie General Motors que les cadres généraux considèrent comme « malheureuse » ou « inappropriée dans ce contexte social »). Et bien sûr, la Corée du Sud n’échappe pas à la règle, les syndicats des conducteurs de métro ont fait une grève de 72 heures du 16 au 18 octobre pour demander l’amélioration des conditions de travail et l’embauche de travailleurs dans un secteur victime d’une pénurie. Les cheminots de la Korea Railroad Corp eux aussi ont fait une grève du 11 au 13 octobre dernier. Ce tableau des grèves prouve que le mouvement syndicaliste ne faiblit pas et s’étend à tous les secteurs, et cherche en principe à vaincre la corruption.

En conclusion, c’est peut-être cette notion d’expansion qui est une belle image du rythme de ces 50 dernières années, une expansion qui reste intacte tant la conscience d’une solidarité sociale gagne en ampleur, malgré les oppositions franches de certains gouvernements, malgré un boom économique difficile à maîtriser, malgré des crises politiques, économiques et sociales, une expansion qui consolide la notion d’une identité nationale coréenne qui n’a jamais été aussi forte qu’au moment de la « Candlelight Revolution » et de la lutte contre la corruption. Trois tendances sont donc à tirer de l’évolution des mouvements grévistes et syndicalistes :

- Une impulsion protestataire (post guerre de Corée- 1987)

- Une restructuration et institutionnalisation du syndicalisme (1987-1997)

- Une baisse de régime mais une expansion nationale (macro) de la conscience solidaire coréenne (-1997)

N’hésitez pas à nous livrer vos impressions !

Sources : Garda.com, libcom, lemonde, huffingtonpost, site officiel de la FKTU, Jooyeon Jeong, « Industrial Relations in Korea, diversity and Dynamism of Korean Enterprise Unions From a Comparative Perspective », Editions Routledge, Kim Hyojoung, « Micromobilization and suicide protest in South Korea -1970-2004 », Kevin Gray, « Korean Workers and Neoliberal Globalization », Editions Routledge